一个80后北大女硕士的爱与怕

著名的不可知论哲学家罗素有这样一段经典自述:“三种简单却又无比强烈的激情,支配着我的一生:对爱情的渴望,对知识的探索和对人类苦难不可遏制的同情。这些激情像阵阵狂风,把我恣情吹向四方,掠过苦痛的深海,直抵绝望的边缘。”

我想,他的绝望和苦痛是真实的,因他的确看到了人生在世最为普遍也最为鲜明的惶惑——爱(关系)、知识(真理)、苦难(罪恶)。在认识神之前,这三个谜题席卷着我,将我从曾经习以为常的道路引入了生命的真空地带。

我为无法洗净的爱情而哭泣

平生第一次窥见信仰的美丽,是童年时所目睹的一次基督徒的婚礼。那时我的心中暗自憧憬着自己未来的某一刻,也应当如此在温暖动听的赞美诗歌声中,洁白无瑕地走向自己的终生伴侣。我对十字架的意义一无所知,只隐隐觉得它是使人安全的。多年以后,我意识到这个梦想在情欲的泥潭当中像个幼稚的玩笑一样破碎了。

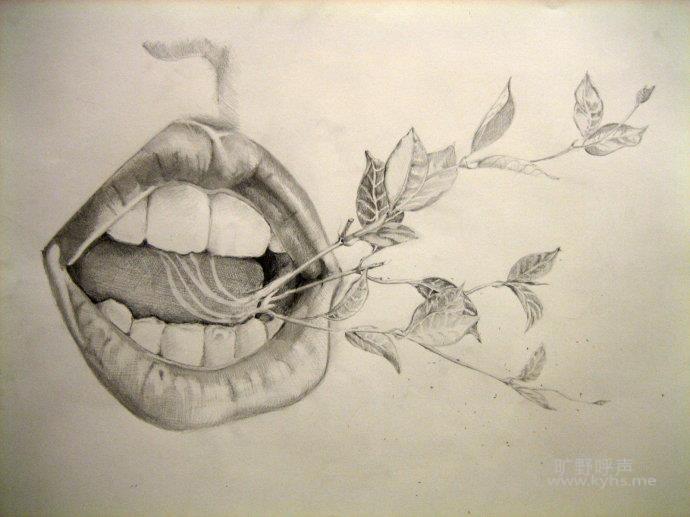

在许多夜间,我为我再也无法洗净的爱情而哭泣,为我丧失了纯洁美好地步入婚姻的机会而哭泣,也为越来越无力去爱别人而哭泣。爱情曾一度是我生命中最重要的精神寄托,我甚至会为关系的延续不计代价地更改自己前程的安排,为渺茫的机遇不可理喻地奔走四方,也无时无刻不向往着能够成功进入长久婚姻的恋爱关系,可我肉体里的爱终究是病态的。

自少年时在初恋中受伤之后,我便再也无法全然接纳自己,心中有个无比贪婪的角落,一直将自己的价值建立于是否能够成为他人爱的对象,以期自己的魅力从中得到肯定,于是就一次次毫无保留地陷入以情欲纠葛玷污纯真友谊的疯狂挥霍之中。当我发现我得到的根本不是我想要的,我便无端残忍地践踏了许多人对我宝贵的付出;当我自以为得到的会是我最想要的,却在短暂而亲密的邂逅之后被对方的无声离去所践踏。

我始终无法接受亦无法理解每段感情结束之后彼此形同陌路的冷漠、隔阂、唾弃、毒恨,因此我不能面对我的过去。我也知道使他人接纳自己混乱过去的可能性已变得愈来愈小,因此我不能面对我的未来。与此同时,世界也大肆嘲讽我是软弱可笑的,它关于爱情的教导常常是暧昧、欺瞒、利己、掌控的策略和曾经拥有、及时行乐的哲学,但这让我心生厌恶,因此我不能面对我的错误。这一切最终将我拖向精神崩溃的边缘。

知识反倒使我比众人更不幸福

我出生在一个热爱读书、重视教育的知识分子家庭,家中没有出过基督徒,在进化论的世界观中长大。父母在爱心与包容中对我的悉心教导和善于鼓励,使我在许多年中因习得知识、饱读书籍而真实地乐在其中。

我一度以为,这世上的智慧学识可以在这一生满足我的心灵。但我至今不会忘记,当我童年时候仰望家乡夏夜漫天的星斗,也曾不禁慨叹于人在天地中的孤寂和渺小。如果人类文明的存在真的只是这浩瀚宇宙亿万年间偶然的一瞬,那人生岂不是太荒诞了吗?知道得再多又有何益呢?每当这样思想,便觉得死亡和虚无离我很近。但与大多数人一样,到了这一步便不会让自己再想下去。

上了大学以后,性格日渐孤傲又自诩独立思考的我,因着对自我、国家、世界的许多困境无法释然,开始接触西方思想。我不无自义地以为柏拉图《理想国》中的洞穴比喻仿佛就是这个极少有人寻找光明的世代的真实写照,我也热爱苏格拉底的名言“未经审视的人生是不值得过的。”不过哲学史也使我陷入了更大的困境。若存在真理,那它必然是不随时间变幻的永恒价值。可是,数千年来无数贤哲反思、怀疑、破除、重建,虽然他们都各家自成一体,但可曾有人寻见个结果呢?尽管如此,我当时仍以这种困境为悲剧美,一面整日忧患着崇高宏大的话题,一面暗自鄙夷着身边具体的人类。我一遍遍读着《麦克白》里的经典台词:“人生不过是一个行走的影子,一个在舞台上指手划脚的拙劣的伶人,登场片刻,就在无声无臭中悄然退下;它是一个愚人所讲的故事,充满着喧哗和骚动,却找不到一点意义。”得出了个最无奈的答案:若生命真有什么意义的话,那大概是要人类思考它有什么意义吧。

我沿着自己的本科专业顺理成章的成功道路,保研进入了国内更好的学府就读硕士,并且心里预备着下一步去国际上更好的学府继续深造。这一切本是一部毫无悬念的人生剧本。可是我却在选择未来方向的路口再也走不下去了。我所要探究的人文学科是关乎人类自身情感、道德和理智的学科。然而我越来越尖锐地认识到人类灵魂的奥秘是最难以把握的事实,人类根本无法全然凭借自身的理性方法去观察、分析和批判。我,一个一生只有几十年可以活的人,到底要在学术研究中寻求什么?是为了一个教学工作,就一个无法考证而又细枝末节的问题,花费数年青春炮制一篇冗长晦涩且无人阅读,并纯属自由发挥而无关价值判断的论文,还要一辈子以此谋生吗?若全无客观标准,我又能负责任地对人类的知识贡献何物?若学术不是为了追求真理,若“真理”在学院的话语体系里甚至都并不一定存在,仿佛因为过时已经从他们的字典里抠掉了,那谁又能决定我所作的有什么意义?

我们生活在一个知识生产已经严重过剩的时代,具体而微的事实、数据、意见、图像以琐碎的形式时刻冲击着我们的感官,满足着我们的虚荣,充塞着我们的光阴;学院派们凭借自己的理性,在理论家们凭借自己的理性(甚至想象)所铸成的空中楼阁上层层盖楼,批评家们忙于评论或研究那些评论或研究其他作品的作品,真理却早已沦为了极少有人关心的事了。

我的父母并不强行要求我有什么功利的奋斗目标,但无疑是盼望学业的成就起码能成为我日后幸福生活的基础。可是知识似乎反倒使我比众人更不幸福。我曾打算为之付出终身的理想事业,我曾以为使我别无所求的生活状态,似乎成了对我人生荒谬的讽刺。既然不知怎么面对自己的学术生涯,由于毕业的日子近了,为了不让家人对自己多年的培养失望,也为了弥补自己在情感中的软弱愚蠢,同时,也为了尝试比学术研究更切合实际于人有益的工作,我迫切地渴望自己能摇身一变,振作起来,在职场上也能够以求学阶段惯常的那种以勤奋和聪明脱颖而出的轻松方式,向众人证明自己存在的意义和价值,因为我一直被人以为是书呆子。

可我知道自己的内心是怯懦的。我无法承受未知的前途即将面对的挑战,惧怕庸庸碌碌、身不由己的生活会奴役和异化自我,也憎恶社会对诡诈争竞习以为常的处世原则,因为这个世界上每个没有神的领域,都鲜血淋漓地大大书写着“权力意志”这个词,他们迫使人通过停止思考和自欺欺人变得刚强,对弱者毫无怜恤。我同样不知道该如何面对工作。于是我看上去便成了彻头彻尾的失败者,连人到底该怎样活都想不明白。更可笑的是一个有手有脚的人只因为想不明白这个问题,居然能真的没法活。

我更不知道怎么面对神秘而又可畏的命运。感情破碎、前途叵测,是否还会有更多的不幸来吞噬我?是否有超越自然的规律或者意志呢?那时我是个不可知论者,虽然并不能确定宇宙间是否有神,但根据从小有关灵界的道听途说,我的确相信在我们身处的世界中客观存在着超越人类的力量。

在那些年里,我曾经热衷沉迷于占星学多时,只希望从中解读出命运的秘密来抚平自己对未来的不安。其中关于感情生活的各样推论,不仅直截了当地成为我犯罪的暗示和诱导,成为我推卸道德责任的最佳出口,也无疑带来了更深的焦虑和捆绑,因我的未来仿佛时刻处于那些计算的咒诅之下,却全然无力与之对抗。

这正是我的真实面目!

世俗教育和校园文学,都使人相信孩童的世界比成人的世界更加纯真无辜。其实,在那个自我随着身体迅速生长而无限膨胀,却又尚未因社会规范学会考虑代价的年月里,无师自通的趋恶倾向反而会以更张狂的形式释放出来。

我自幼被邻舍们作为乖孩子好学生的典范,儿时却曾因为无法克制的占有欲以及恶行带来的刺激感,而暗中偷盗多年并且乐在其中,不仅把手多次伸向亲戚朋友家里自己喜爱却无法得到的物品,甚至大胆光顾过音像店和新华书店……直到有一天我惊恐而失落地发现我不知为何如此——从一开始,使我魂牵梦萦的东西得到以后就令我索然无味,直到后来,冒险到手的东西根本就像垃圾一样可以被丢掉,犯罪本身竟已成了乐趣!这正是我的真实面目!

在我长大成人并且学会假冒为善的过程中,我也常常自欺地以为自己随着受教育程度的提高而愈发心里良善、满有饶恕,实际上,长久以来我都无法从不能彻底饶恕的捆绑中解脱出来。我曾为青春期遭遇的人际关系中的嫉妒、误解、毁谤、奚落而委屈自怜多年,在梦境中往日的同学一次次纷至沓来,并与我在回忆中和解,其实我是期望他们先来爱我。到了大学阶段,我因知识和思想带来的自高自大以及由此衍生的不被理解的恼恨,用无缘无故的冷漠、厌倦、论断、嘲讽将身边本乐意与我成为好友的同学都拒之门外。

在家中,我因彻底违背父母对我学业有成以后再考虑婚恋的本来愿望,才十四岁就开始陷入了少有间断的一次次恋爱关系当中,也引发了自己与父母之间长达十年来隐秘的伤害。我原本自小与母亲无话不讲,却不得不编织一层又一层的谎言将自己在家人面前封闭起来,直到每段恋爱关系终止为止,以躲避他们的阻挠和愤怒。这种隔阂让父母因为我与他们的关系再也无法回到从前而感伤,也给我带来了很深的痛苦和歉疚,可我却更加惧怕真相会令他们无法承受。于是,我便如此般在情欲无法抚慰的孤独中,在知识无法填补的虚空中,在罪恶无法对抗的罪恶中,在这世上漂泊了二十四年的时光。奥古斯丁在《忏悔录》中所发出的心声让我十分认同:“我是谁?我是怎样的一个人?什么坏事我没有做过?即使不做,至少说过;即使不说,至少想过。”

随着年龄的增长,我也读到了一些教科书上从未告诉过我的故事,在黑暗时代之中诸多个体被碾压的挣扎和被噤声的疾呼。这些彻底颠覆了我对人性的看法,让我觉得不寒而栗又不可思议的有两点:一是人性中善的有限与恶的庸常;二是无人不渴求至善和公义带来的幸福平安,但这并不能使我们更多行善或抑恶。我开始意识到,人类问题的答案,远不是思想家们一遍遍地彼此涂抹修正,或是行动派们只顾破坏体制不顾重建秩序的振臂一呼可以解决的。

太多的疑问,让我在面对生而为人的残酷之时,极为脆弱敏感、胆怯无能。我曾经在或阴郁暴戾、或深沉优美的各类音乐中浸淫多年,我曾经搜遍全世界各个角落的歌声并且挖掘背后的语言、诗歌、历史、地理、政zh i、文化,作为我逃避生活最为重要的精神慰藉。人类的艺术创造也使我追问人性的丰富与矛盾。我听见不同民族、地域的人群都从生存的绝境中,从无根的焦虑中试图以灵感的跳跃触及那永恒而未知的美与爱;我听见人类尘土一般卑微而真实的生命始终处在悲伤和狂喜的夹缝里,却不甘心只做一个流亡者;我还听见世人或对酒当歌,或长歌当哭,也无法驱散凡事的虚空,情欲的撕扯,劳苦的沉重和死亡的哀恸。那么,谁能告诉我人生始于哪里,又终于哪里?曾有许多的日子我恨不能睡一觉就不再醒来,惟有不断想象我离开世界后父母伤心的样子,才能拦阻我对自我毁灭的向往。

我装扮成自由主义者

早在十几岁时,我的一位并不信主的阿姨就送我一本圣经。上大学后因爱好文学,开始喜欢圣经中的诗歌智慧书,但仍是知识上的浅尝辄止。

当时的我以为基督教与其他宗教类似,“人往高处走”总是要讲条件的,高处之高和条件之多是成正比的。若是神以行为表现来拣选他的子民,那我肯定选不上去作基督徒。

清教徒马太亨利所说:“我们一个常犯的错误,就是更多探求那些隐秘的事,那些唯独属于神的事,过于求问明显的事,属我们和我们子孙的事;更希望让我们的好奇心得满足,过于让我们的良心接受引导;更想知道在天堂做成的事,胜过关心要上天堂我们当做什么。”由于道听途说一些人突然信主的神秘经历,也见过一些人对我故弄玄虚地鼓吹宗教体验,我误以为基督信仰所能依靠的确据是神迹奇事。

我所向往的那种神迹奇事,至今也没有临到我,但神却在北大这样看似福音难以攻破人心骄傲的世俗学院环境,为我提供了许多次走近祂的契机。

研究生二年级时,我曾经在校选修一门名为“西方古典文化与中古文化”的阅读研讨课程。开课老师不是基督徒,但由于她近年来的研究兴趣,课程涉及的一些挑战性的问题和课上放映的几部纪录片,出其不意地将我引入了对基督教的严肃思考和对进化论的全面质疑。从逻辑上来看,万物从有神起始,远比从无神发端更为合理。从科学上来看,宇宙的秩序、生命的构造极为精致巧妙,任何微小的偏差都可以让人类所习以为常或是引以为傲的一切化为乌有,这一切的确都指向着一位大而可畏、全知全能的设计者。我心里时常琢磨着这些讨论中所获得的启发,但仍然觉得这位只是个哲学上的“第一推动力”,或者生物学上的超自然设计者的上帝,看不见摸不着十分遥远,我也并不急于认识他。

我还一度萌生过研读政zh i哲学的兴趣,并以为从中或许能看见真理的背影。在为自己未来出国留学“图谋大事”之时,我曾经读过一本题为《政zh i思考——一些永久性的问题》(PoliticalThinking:ThePerennialQuestions)的书,其中以“人类在本质上是隔阂的还是统一的”、“是平等的还是不平等的”这两个基本思路出发,探索了三十多个数千年来关乎人性与社会的哲学困惑。书中涉及基督信仰的部分深深触动了我,并且让我没有办法不反省自己一切思维的逻辑预设。

那时我才发现,自己长久以来认为理所应当的所谓政zh i立场根本站不住脚。我将自己装扮成西方式的自由至上主义者(Libertarian),却从未认真追问过这种价值观的根基。我开始怀疑,若没有超验性的前提,什么可以保障“自然权利”?什么可以认可“普世价值”?什么可以合理化“公民不服从”?“天赋人q uan”的“不证自明”、“不可让渡”到底有什么依据?我开始惶恐,若没有神的创造,我所默认的每个人的基本权利与尊严究竟从何而来?有局限性的人类又如何可能真正彼此接纳和相爱?

受伤的关系竟然可以复原?!

2010年下半年,在我二十余年来的生命中最为低迷的时刻,在我因为感情的挫败几乎难以再去信任异性的时刻,我与现在的男友相识并相爱,共度了许多欢乐的时光。

但那时尚未信主的我,因为实在过分渴望抓住幸福,以及因往事造成的悲观心态,又重新陷入极深的不安全感之中,对可能失去这一份爱的惧怕常常侵袭我,使我精神波动很大,令他十分痛苦。可我们都处在情欲的罪中,彼此并无把握作出任何承诺。出于对未来变故的担忧,我又重新被占星所辖制,可是那些关于我婚恋阻碍的莫名预测恶化了我的神经质,情绪反而更糟。于是,最初只是长久地保守珍惜一份感情的强烈愿望,让我平生第一次觉得,如果真的有一位神,那我实在太需要倚靠他了。

当时男友已经在一所教会慕道数月,并出于礼貌时常参加聚会,但一直未能真正相信。他在教会中经历了许多信仰方面的困惑,辩驳未果,便会与我一同讨论。虽然我们起初经常是好奇之中带着质疑和嘲讽,但这的确再次激发了我深入了解的兴趣。

那时,我心中的那个尚存于哲学层面的抽象而理性的神,无法与旧约圣经中这一位有位格、可交流、并亲自介入人类历史的神联系起来,更无法与本是至高至大、自有永有却完全以人的样式在世上生活过的耶稣联系起来。这是我无法相信神的第一重阻碍。

于是我开始在互联网上自行搜集查阅各种与基督教相关的资料。也许是因心中尚有许多困惑,最初是从罗素的《我为什么不是基督徒》、方舟子《错误百出的圣经》、沈中《我为什么成不了基督徒》等敌对或质疑基督教的内容入手,当时甚至还暗自存有些许共鸣。

在看到一些基督徒网友对于这类言论耐心认真的回应,并接触了冯秉诚牧师的《游子吟》、张郁岚博士的《认识真理》、路易斯(C.S.Lewis)、史特博(LeeStrobel)、麦道卫(JoshMcDowell)的一系列福音护教书籍之后,我不由得惊叹,原来不仅天地万物的自然秩序中彰显着完美的创造智慧,圣经也的确是经得起各类现代学科严谨推敲、调查和考证的。一种被怀疑论者们以为起源于上古洪荒神话的宗教信仰,竟是完全建立在事实的基础之上,这不免令我十分震惊。

我一发不可收拾地泡在几个主内网站的福音书库和见证专辑之中足足看了两三个月。我感觉一个全新的国度像磁石一样吸引着我。我的心灵被那些原本残破的生命彻底翻转的见证深深震撼了,一次次泪流满面,我从不知道人还可以活出这样的美善,因为我知道从关系的伤害中复原有多么艰难。我的理性思考也被这信仰中无比丰盛的智慧渐渐征服,也不知从何时起,之前读过的那些抵挡神的观点已被彻底抛之脑后。我不知不觉就被领到了神话语的权能之下。

2010年年底,我看到了一位基督徒朋友——安娜姊妹因着神的恩典即将结婚的见证。我本与她对自己感情的未来有相似的悲观,以致怀疑论断自己这辈子都不太可能获得幸福。看着她以喜极之中的咆哮体行文与大家分享神在她身上所行的奇迹,对我实在是个极大的鼓励。

他为我脱下污秽的衣服

拦阻我相信神的第二重阻碍,便是对罪中之乐的留恋。我几乎不相信今天的同龄基督徒仍能拒绝随从现世的风俗,做到在婚前持守圣洁的生活。的确,靠人自己恐怕真是不能的。由于与男朋友之间已经十分习惯听任肉体私欲的诱惑,我一方面乐意继续寻找神,一方面却试图暗自拖延接受神的时日。

就在这段时间,我偶然读到的圣经中的话带给我莫名的力量——

“不要效法这个世界,只要心意更新而变化,叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”“因为凡世界上的事,就像肉体的情欲,眼目的情欲,并今生的骄傲,都不是从父来的,乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去,惟独遵行神旨意的,是永远常存。”“你们必晓得真理,真理必叫你们得以自由。”

神的话语将巨大的希望照进我的心里,那就是:我终于可以不必理会这个让人流血流泪的世界的游戏规则。我若能按照这些去行,我就是自由的,我才可以活得像一个有尊严的人。神也借着这些话,使我相信他能够洁净我、医治我。

2011年1月初,我认识多年的一位朋友,原本曾在知识上与我交流过基督教,但一直没有信主,在网聊中突然对我说,主耶稣就在你的心门外叩门,你开不开只是一念之差。我大吃一惊,如中电一般。我得知他已于刚过去的圣诞节在美国受洗,并与我分享了许多教会中的经历和见证,还乐意为我信主代祷。这一刻,我真切地感到神的恩典离我越来越近了,祂似乎正在鼓励和催促我,并已向我张开双臂,使我竟在冬日里感到阵阵暖流。

我已相信,基督信仰拥有我生命的答案,拥有这世界的答案,也拥有我对人性、伦理、价值、婚姻等所有问题的答案。圣经所提供的世界观,于我已是完全可以认同,因为我从未见过有比这更合理的解释,那仿佛正是我所向往的安慰和归宿。

2011年2月初的某一天,我读到福音单张《四个属灵的定律》,觉得福音的基本信息对我已是清晰明了,便按着指导在自己家中做了决志祷告。神也垂听了我的祈求,才不过几天,我的男友竟因一次同样难以理解的突发事件认识到了自己的罪有多么需要耶稣,也愿意立刻悔改信主。

信主后,我自己都已不堪面对的灵魂废墟,他帮我片片拾起,层层复原,并重新赋予我被创造时的那份完整;我那充满邪情私欲的心思意念,他在我浑然不觉的时候悄悄洗净,使我许久以后才突然意识到,以往时常光顾的那些扭曲倒错的幻想早已荡然无存;原本我担心难以胜过的淫乱的罪以及由它而来的控告和咒诅,他温和地牵引我迅速、轻松而又彻底地离弃,而这根本不是我个人克苦己身的努力所为。

从前我将爱情作为偶像的时候,将我引向折磨和毁灭的私欲,他在他的爱中拯救我脱离,并且格外保守我的身心,使我竟向往早日进入婚姻的预备——神使我脱下污秽的衣服,卸下缠累我十余年的枷锁,并给我披上了基督的华美。当同龄人为不能保住或不可实现的爱或惶惶度日,或纵情声色,当大众媒体网络给予人们各种多有谎言的情感忠告,我却重新燃起对爱情婚姻的信心。因这信心建立在永远从不变更的神之上,我已有永不止息的爱的源头可以从中支取,因为神就是爱。

在内心的战场上

从前,我是一个在猎奇心、求知欲、收藏癖方面都近乎有强迫症的人,我的大脑和心灵被蒙在这世代看似绚烂的外衣下,终日在信息碎屑的海洋里四处盲打误撞,在社交网络的刷屏中驱散孤寂乏味。如今,我内心那长久的虚空感被基督自身的生命所充盈。

信主后不久的某一夜,当我第一次鼓起勇气,在祷告中详细地向神承认了自己当时所能想起的往日过犯之后,我深深地体会了得蒙赦免的喜乐和平安。从今以后,我知道我再也不用迎合这个由“说谎之人的父”管辖的幽暗世界,任由它恬不知耻的污秽剥夺吞噬我的尊严和价值。我也从此逐渐学会重整日常生活中的秩序,不再以世界的标准(事>人>神),即因外貌、才能、资本、权力、绩效、成就等为自身的价值而患得患失。

2011年3月,我的文学硕士论文进入最后的写作阶段。然而,因信主前所定的论文选题中大量涉及纵欲、情色、自杀、抑郁症、性异常等内容,参考文献资料也充斥着女权主义、精神分析、酷儿理论等近年来西方文学理论热门思潮,这让我愈发感到无法适从。我很难在道德相对主义的学术语境下隐藏自己的价值立场,因为我无法美化罪恶。我也很难假装认同自己明明以为错谬的学问,因为我已经认识真理。

由于心里很不平安,便大胆作出了更换选题并且延期毕业的决定,重新选择了一位16世纪西班牙圣徒的灵修经典作为我的研究对象。校方史无前例地批准我的两次延期申请,为我预备了正常硕士论文的写作时间。于是,我便从一个临近毕业、引人瞩目的名校研究生沦为一个身份不明、令人失望的边缘人,成批的亲朋好友满怀期望地问候我的就业情况,却不能理解竟然会有人为了大家都会敷衍了事的硕士论文就耽误人生。

神让我在这一年里暂停为成就自我而奔忙的脚步,安静在他的面前,常常求问他要我这一生如何为他而活。随着生命的成长,我的信心逐步由头脑深入灵魂,虽在这一年中与人群和事务接触不多,但我的确发现我的内心是不比世界更小的战场。

初信的时候,我颇为喜好研究护教学,并习惯借用许多人类的知识去佐证上帝的存在,习惯以真理持有者的姿态批判其他宗教与哲学,却容易绕过耶稣基督并他钉十字架的“愚拙”,绕过不讨人喜悦的罪和悔改。一年来,我从许多富有智慧的朋友那里遇到了各种各样匪夷所思的世界观,他们让我试图倚仗的一切论辩和才学都归于无有。神借着这段经历破碎我的骄傲,每一次与人分享,对我来说都是反省与悔改的经历。

当今中国知识分子几乎看到宏大的字眼就血脉喷张:××自由、公民责任、社会参与、文化使命、世界和平……我也有类似的旨趣。但此时神却让我看见自己的一贫如洗。我内心那“分别善恶”的罪,我的悖逆倾向和审判欲望,远比我的爱更多。我若无法在神托付的小事上尽忠心,用大事去标榜自己的义是多么愚蠢;我若无法好好地爱身边最亲近的人,为他们舍己,也就更无法发自内心去爱陌生的邻舍和远方的同类。神在这一年来都以各种境遇问我:你真的以为凭着自己的血气可以去爱罪人吗?我不得不在他的面前承认,凭着我自己,根本不可能完全饶恕别人,我的爱有太多的条件。

2011年11月27日,我受洗归入耶稣基督的名下。在这之前的一个多月,我未死的虚荣心和自我的不接纳加倍发作。因为在我内心深处的某个小小的角落,我生怕认识我的人以为我信主后变得愚笨了,并试图挽回我的论文延期给他人造成的失败印象,以证明我作为基督徒也可以活得像一个“正常人”。于是,我的学术野心突然前所未有地爆发出来,仿佛心里有个小人在嘶吼,哭求来自人的荣耀。并且因为恼恨自己到目前为止看上去多么像个废物,时常整整一个下午都在抑郁中以泪洗面。

我又一次开始为自己图谋大事,着手调查去美国读博士的选校事宜,心中却幻想着出国以后,不仅可以获得和许多曾经的同学一样高的学位,走家人、老师、朋友都认为我当走的合理道路,使他们不必为我信了耶稣而惋惜,还可能会享受的诸多好处:在风景优美、人烟稀少的地方安度属于自己的安逸生活,以躲避“在世上”却“不属这世界”的张力;躲避环境可能带来的逼 -/迫;躲避父母因恐惧我毁掉自己的前途和他们的事业而对我的责备……归根到底,是我不愿付作门徒的代价,不想信得那么苦。

忍耐坚持到受洗之后,平安重新回到我的心中。我更看清了自己的本相,开始学会将人生的方向向神交托,时常寻求他的心意。神借着他的话语,再次明确地告诉我,我的好处不在他以外,他对我的未来,必定会有最美善的安排。

【注】本文作者为化名,目前在美国就读神学院)